近年、ChatGPTを活用した業務効率化や情報収集が急速に広がる中、新たに注目を集めているのが「ChatGPT Atlas(チャットジーピーティー・アトラス)」です。

このツールは、ChatGPTの機能をさらに拡張し、Webサイトの情報収集やアプリ操作を自動化できる画期的なAIアシスタントとして登場しました。

従来のChatGPTでは、ユーザーがテキストベースで指示を出し、結果をコピー&ペーストして活用する必要がありましたが、ChatGPT Atlasを使えば、ブラウザ操作からデータ整理までAIが一貫して実行。

まるで“自分専用のAI秘書”のようにタスクをこなしてくれます。

本記事では、そんなChatGPT Atlasの特徴や主な機能、使い方、注意点までを徹底的に解説していきます。

ChatGPT Atlasとは?

ChatGPT Atlas(チャットジーピーティー・アトラス)とは、OpenAIが提供するChatGPTの機能を拡張したデスクトップアプリ型のAIツールです。

通常のChatGPTはWebブラウザ上で利用しますが、Atlasは独自のアプリ環境を通じて、ChatGPTに加えさまざまな外部ツールとの連携や、自動操作が可能になります。

特に注目されているのが「エージェントモード」と呼ばれる自動操作機能。

このモードではChatGPTがユーザーの代わりにWebサイトを開いたり、情報を収集したり、場合によっては設定変更やアプリ操作までも自動で行えます。

つまり、ChatGPT Atlasは「質問に答えるAI」から一歩進んだ、“行動できるAI” へと進化した存在なのです。

そのため、リサーチ業務や資料作成、タスク自動化など、ビジネスの現場でも大きな注目を集めています。

\生成AIを学ぶならデジハク!/

デジハクの公式サイトへ

ChatGPT Atlasの主な機能

ChatGPT Atlasには、従来のChatGPTでは実現できなかった便利な機能が多数搭載されています。

主な特徴を以下にまとめます。

\生成AIを学ぶならデジハク!/

デジハクの公式サイトへ

エージェントモード(自動操作機能)

ChatGPTがユーザーの指示に基づいて、Webブラウジングやアプリ操作を自動的に実行します。

たとえば「このサイトから最新の料金情報をまとめて」と入力するだけで、Atlasが自動でページを開き、情報を取得・整理してくれます。

複数サービスとの連携

Googleドライブ、Notion、Slackなどの外部サービスと連携し、情報の統合・管理をスムーズに行えます。

これにより、複数のアプリを行き来する手間を削減し、ChatGPTを中心とした効率的なワークフローを構築できます。

Webブラウザ機能の統合

Atlas自体がブラウザとして機能し、AIがリアルタイムでWeb上の情報を扱えるのが大きな特徴です。

検索や調査、記事の要約などをすべてChatGPT内で完結できるため、コピペ作業が不要になります。

マルチウィンドウ対応

複数のチャットやタスクを同時に開いて作業できるため、AIとの対話を軸に複数のプロジェクトを並行処理することが可能です。

カスタマイズ可能なプロンプト環境

Atlasでは、よく使う指示(プロンプト)を登録・保存できるため、毎回同じ指示を入力する手間が省けます。

自分専用の“AIワーク環境”を作りたい人に最適です。

エージェントモード(自動操作)とは?

エージェントモードとは、ChatGPT Atlasの中核となる機能であり、ChatGPTがユーザーの代わりに実際の操作を行う自動化モードです。

このモードを有効にすると、ChatGPTがWebサイトを開き、ボタンをクリックしたり、フォームに入力したり情報を取得したりと、まるで人間が操作しているかのように動作します。

たとえば次のようなことが可能です。

- 「このサイトから最新の価格表を確認して」と指示すれば、AIが自動でWebページを開き、情報を読み取る

- 「このスプレッドシートを要約してSlackに送って」と言えば、必要なツールを連携して作業を実行

- 「特定のニュースサイトから最新トピックを3つまとめて」と依頼すると、自動で検索・抽出・整理

つまり、エージェントモードはChatGPTを“受け身の会話AI”から“能動的に行動するAI”に進化させる機能です。

従来のようにユーザーがブラウザを操作して情報をコピー&ペーストする手間がなくなり、完全自動のリサーチや情報整理が実現します。

この機能を使えば、時間のかかる単純作業をAIに任せ、より創造的な業務に集中することができます。

\生成AIを学ぶならデジハク!/

デジハクの公式サイトへ

エージェントモード利用時の注意点とリスク

非常に便利なエージェントモードですが、自動操作を伴うため、いくつかの注意点とリスクも理解しておく必要があります。

\生成AIを学ぶならデジハク!/

デジハクの公式サイトへ

機密情報の取り扱いに注意

AIがアクセスするWebページやファイルには、個人情報や社内機密が含まれる場合があります。

ChatGPT Atlasを利用する際は、取り扱う情報の内容を必ず確認し、不要なデータをAIに読み取らせない設定を徹底しましょう。

不正アクセスや誤操作のリスク

AIがWebページを自動で操作するため、誤って不適切なボタンをクリックしたり、意図しないデータを送信してしまう可能性があります。

重要な操作(購入、送信、削除など)をAIに任せる前に、確認ステップを挟む設定をおすすめします。

Webサイト側の規約違反になる場合も

一部のWebサイトでは、自動化ツールによるアクセスを禁止していることがあります。

AIがスクレイピングや自動操作を行うことで、利用規約に抵触する恐れがあるため、対象サイトのポリシーを事前に確認しましょう。

処理の不安定さや誤認識

AIの操作は必ずしも完璧ではありません。

ページ構成が複雑だったり、読み込み速度が遅いサイトでは、意図しない動作や応答遅延が発生することもあります。

このため、完全自動よりも“人の目で最終確認する運用”が安全です。

ChatGPT AtlasとChromeの違い

ChatGPT AtlasとGoogle Chromeはどちらも「Webを閲覧できるツール」ですが、目的と設計思想がまったく異なります。

一言で言えば、Chromeは“人が操作するブラウザ”、Atlasは“AIが操作するブラウザ”です。

以下では、それぞれの特徴を比較しながら違いを解説します。

\生成AIを学ぶならデジハク!/

デジハクの公式サイトへ

1. 操作主体の違い

- Chrome:ユーザーが自分の手でWebサイトを検索・閲覧し、情報を整理する。

- Atlas:ユーザーがAIに指示を出すと、ChatGPTが代わりにWebサイトを開き、情報を読み取り・要約する。

つまり、Chromeでは「自分が探す」、Atlasでは「AIに探させる」という根本的な違いがあります。

2. 情報処理の流れ

- Chromeでは、検索 → 閲覧 → コピー → メモ作成 という一連の作業を人が行います。

- Atlasでは、検索から要約、整理までをAIが自動で完結させます。

特にリサーチや資料作成の場面では、Atlasを使うことでコピペ作業をほぼゼロにできる点が大きな強みです。

3. 拡張機能と連携の違い

Chromeは拡張機能を追加して便利にできますが、基本的には「人が操作する前提」の設計です。

一方、AtlasはChatGPTを軸に、Notion・Google Drive・Slackなどの外部サービスをAIが直接連携・操作できる仕組みを備えています。

そのため、単なるWebブラウザというよりも、「AIが働く統合型ワークスペース」に近い存在です。

4. 利用目的の違い

- Chrome:ニュースを読む、SNSを使う、Webサービスを利用するなど、一般的なブラウジング目的。

- Atlas:リサーチ・情報整理・タスク自動化・資料作成など、仕事効率化に特化したAIブラウザ。

つまり、Chromeが“日常のブラウザ”だとすれば、Atlasは“仕事をこなすAIツール”といえるでしょう。

このように、ChatGPT AtlasはChromeと同じ「ブラウザ型ツール」でありながら、AIを中心に据えた次世代型の情報処理プラットフォームとして設計されています。

手動操作から解放され、AIが主体的に動く新しい作業体験を提供してくれるのが、最大の違いです。

ChatGPT Atlasの使い方

ChatGPT Atlasは、ChatGPTをより便利に活用するためのデスクトップアプリ型ツールです。

使い方の流れはシンプルで、次の3ステップで誰でもすぐに利用を開始できます。

- アプリをダウンロードしてインストールする

- 初期設定とログインを行う

- ChatGPTを起動し、Atlas上でプロンプトを入力する

基本的には通常のChatGPTと同じように質問や指示を入力するだけですが、Atlasでは「Webページの閲覧」「外部ツールの操作」「情報収集」などがAIの自動操作で完結します。

たとえば「このニュースを要約してNotionに保存して」といった複合的な指示にも対応可能です。

使い慣れてくると、ブラウザやアプリを行き来せずに、AIがすべての作業をこなしてくれるようになります。

\生成AIを学ぶならデジハク!/

デジハクの公式サイトへ

ダウンロードとインストール手順

ChatGPT Atlasは、公式サイトから直接ダウンロードできます。

以下の手順に沿って進めれば、初めての方でもスムーズにセットアップできます。

公式サイトにアクセス

安全のため、必ず正規のダウンロードリンクから取得しましょう。

対応OSを選択

将来的にはWindows版もリリース予定とされています。

アプリをダウンロード

インストールを実行

Macの場合は「アプリケーション」フォルダにドラッグ&ドロップするだけで完了します。

ChatGPTアカウントでログイン

これで、ChatGPT Atlasが利用できる状態になります。

初期設定

初回起動時には、いくつかの基本設定を行う必要があります。

ここをしっかり設定しておくことで、後の作業効率が大きく変わります。

モードの選択

通常モードでは会話中心、エージェントモードではAIによる自動操作が可能になります。

まずは通常モードで動作確認を行い、慣れてからエージェントモードを有効化するのがおすすめです。

外部サービスの連携設定

設定画面からAPIキーまたはログイン情報を入力するだけで簡単に連携が完了します。

これにより、AIがこれらのサービスにアクセスして情報を取得・整理できるようになります。

プロンプトの保存・カスタマイズ

たとえば「Webページの要約」「記事構成の作成」「データ整理」など、定型作業を登録しておくと、1クリックで再利用できます。

セキュリティ・プライバシー設定

必要以上にAIがWebサイトや外部サービスへアクセスしないように「確認してから実行」の設定を推奨します。

AIに的確に指示を出すプロンプトのコツ

ChatGPT Atlasを最大限に活用するには、AIに対して明確で具体的な指示(プロンプト)を出すことが重要です。

曖昧な指示では、AIが意図と違う結果を返すことがあります。

ここでは、効果的なプロンプト作成のポイントを紹介します。

\生成AIを学ぶならデジハク!/

デジハクの公式サイトへ

1. 具体的に指示する

漠然とした命令よりも、数字や条件、形式などを具体的に指定することで、精度の高い出力が得られます。

- NG例:

「このサイトをまとめて」 - OK例:

「このサイトの記事を見出しごとに箇条書きでまとめて、重要ポイントは太字にしてください」

2. 出力形式を指定する

文章の形式やスタイルを指定すると、整理された結果を得やすくなります。

例:

- 表形式でまとめる

- 箇条書きで整理する

- 文章は200文字以内で簡潔に

3. 背景や目的を伝える

AIはコンテキストがあるほど適切な結果を返しやすくなります。

作業の意図や活用先を一緒に伝えると、より実務に即した回答になります。

例:

「この情報をもとに社内向けレポートを作るので、簡潔で読みやすくまとめてください」

4. 段階的に指示する

複雑な作業は一度に指示せず、ステップごとに指示を分けると精度が上がります。

例:

- 「まずこのWebページから記事の見出しと要点を抽出してください」

- 「次に抽出した情報を表形式で整理してください」

5. 定型プロンプトを作る

よく使う作業はテンプレート化すると効率的です。

Atlasではプロンプトを保存できるので、毎回同じ指示を入力する手間を省けます。

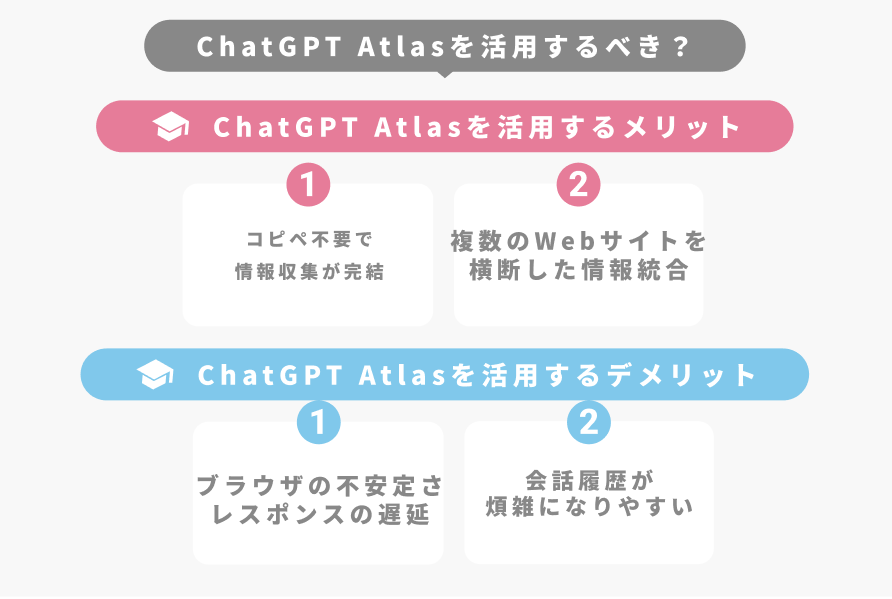

ChatGPT Atlasを活用するメリットとデメリット

ChatGPT Atlasは、通常のChatGPTにはない機能を備えた強力なツールです。

しかし、便利な反面、利用時には注意すべき点もあります。

ここではメリットとデメリットを整理して解説します。

\生成AIを学ぶならデジハク!/

デジハクの公式サイトへ

メリット:コピペ不要で情報収集が完結

ChatGPT Atlasの最大の強みは、Webサイトから情報を自動で取得し、整理までAIが行ってくれる点です。

通常のブラウザやChatGPTだけではWebサイトを開いて情報をコピーし、別のツールに貼り付ける必要がありますが、Atlasではこの作業がほぼ不要になります。

- ニュース記事の要約

- 価格情報の収集

- リサーチデータの整理

など、時間のかかる作業をAIに任せることで、作業効率が大幅に向上します。

メリット:複数のWebサイトやSaaSを横断した情報統合

Atlasは、複数のWebサイトやクラウドサービス(SaaS)をまたいだ情報収集や統合も得意です。

- Google Driveの資料

- Notionのドキュメント

- Slackやメールの情報

これらをAIがまとめて分析・整理してくれるため、情報の断片化を防ぎ、必要なデータを一元管理できます。

特にリサーチやレポート作成など、複数の情報源を横断する作業では大きなメリットがあります。

デメリット:ブラウザとしての動作の不安定さ・レスポンスの遅延

AtlasはWebブラウザ機能を備えていますが、通常のChromeやSafariと比べると、動作がやや不安定になりやすく、ページ読み込みが遅れることがあります。

- ページが正しく読み込めない場合がある

- 自動操作が途中で止まることがある

特に複雑なWebサイトや大量の情報を扱う際には、AIの動作が遅延することがありますので、重要な操作は確認しながら利用することが推奨されます。

デメリット:ChatGPT本体の会話履歴が煩雑になりやすい

エージェントモードで自動操作を多用すると、ChatGPTの会話履歴に大量の操作ログや取得情報が残りやすく、必要な情報を探しにくくなることがあります。

- 自動操作で取得した情報が混在する

- 過去のやり取りを整理する手間が増える

このため、履歴管理やプロンプトの整理を定期的に行うことが、快適にAtlasを利用するポイントです。

ChatGPT Atlasは、時間と手間の大幅な削減というメリットがある一方で、操作の安定性や履歴管理の工夫が必要なツールです。

これらを理解したうえで使うことで、効率的かつ安全に活用できます。

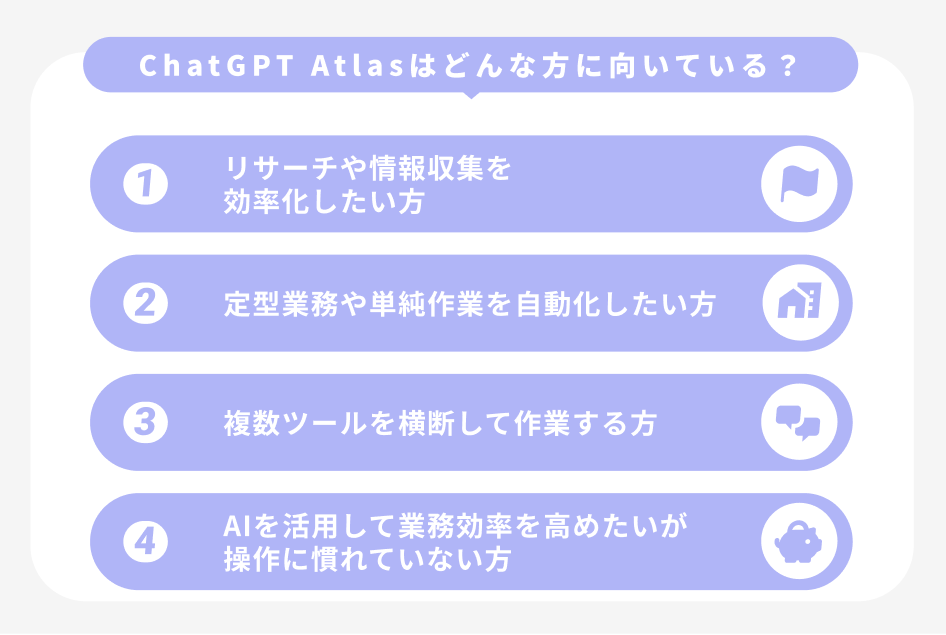

ChatGPT Atlasはどんな方に向いている?

ChatGPT Atlasは、単なる会話型AI以上の機能を持つため、特定のニーズを持つユーザーに特に向いています。

以下のような方におすすめです。

\生成AIを学ぶならデジハク!/

デジハクの公式サイトへ

1. リサーチや情報収集を効率化したい方

複数のWebサイトやクラウドサービスから情報を集める作業を、手作業で行っている方に最適です。

Atlasを使えば、AIが自動で情報を取得・整理してくれるため、作業時間を大幅に短縮できます。

2. 定型業務や単純作業を自動化したい方

データ収集、表作成、資料まとめなど、毎回同じ作業を繰り返している方には、エージェントモードによる自動化が役立ちます。

AIに任せることで、よりクリエイティブな業務に時間を割くことができます。

3. 複数ツールを横断して作業する方

Notion、Google Drive、Slackなど、複数のサービスを行き来して作業している方にとって、AtlasはAIが統合的に操作・整理してくれるツールです。

情報の断片化を防ぎ、作業の効率化につながります。

4. AIを活用して業務効率を高めたいが、操作に慣れていない方

通常のプログラミングや自動化ツールの知識がなくても、Atlasなら直感的にAIに指示を出して作業を任せることが可能です。

難しい設定やスクリプトを書く必要がなく、すぐに効率化を体感できます。

ChatGPT Atlasのプライバシー管理設定

ChatGPT Atlasは強力な自動操作機能を持つ一方で、個人情報や機密データを扱う場合はプライバシー管理が重要です。

ここでは、Atlasで意識しておくべきプライバシー管理のポイントを解説します。

\生成AIを学ぶならデジハク!/

デジハクの公式サイトへ

1. アクセス許可の設定

Atlasのエージェントモードでは、AIがWebサイトや外部サービスにアクセスします。

その際、アクセスできる範囲を限定することが可能です。

- 不要なサイトやサービスにはアクセスさせない

- 個人情報や重要データを含むページは読み取り対象から除外する

これにより、AIによる自動操作が安全に行えるようになります。

2. 会話履歴の管理

Atlasでは、エージェントモードで取得した情報もChatGPTの履歴として保存されます。

履歴に個人情報や機密情報が残らないように、定期的に履歴を削除することをおすすめします。

- 必要な情報は別途保存

- 不要なデータは削除して履歴を整理

3. 外部サービス連携時の注意

NotionやGoogle Driveなどの外部サービスと連携する場合は、APIキーやアカウント情報の取り扱いに注意が必要です。

信頼できるサービスのみを連携し、権限を最小限に設定することで、情報漏洩リスクを抑えられます。

4. オフラインモードの活用

Atlasでは、一部の作業をローカル環境のみで実行する設定も可能です。

クラウドに送信したくないデータは、オフラインモードで処理することでプライバシーを保護できます。

プライバシー管理を意識して設定しておくことで、安心してAtlasの自動操作機能を活用できます。

特にエージェントモードを使う場合は、「アクセス範囲」「履歴管理」「連携サービス」の3点を重点的に確認することが重要です。

ChatGPT Atlasは無料で利用できる?

はい、ChatGPT AtlasはすべてのChatGPTユーザーが無料で利用できます。

現時点では、macOS向けに提供されており、Windows、iOS、Android版も近日中に公開予定です。

無料版でも、以下のような基本機能を利用できます。

- ブラウジング機能:タブ管理、ブックマーク、サイドバーでのChatGPT利用

- Webページの要約や文章の書き換え:閲覧中のページの内容をAIが整理・編集

- 検索機能:Google検索などのウェブ検索をサイドバーから直接実行

これらの機能により、日常的なウェブ閲覧や情報収集が効率化されます。

\生成AIを学ぶならデジハク!/

デジハクの公式サイトへ

無料版と有料版の違い

ChatGPT Atlasには、無料版に加えて、より多くの機能を利用できる有料プラン(Plus、Pro、Business)があります。

主な違いは以下の通りです。

無料版

| プラン | 主な機能 |

|---|---|

| 無料版 | 基本的なブラウジング機能のみ |

| Plus | 月額20ドル、エージェントモード利用可 |

| Pro | 月額200ドル、さらに高度な機能利用可 |

| Business | 企業向け、チームでの利用に最適 |

- 基本的なブラウジング機能:タブ管理、ブックマーク、サイドバーでのChatGPT利用

- エージェントモード:利用不可(AIによる自動操作機能は含まれていません)

有料版(Plus、Pro、Business)

- エージェントモードの利用:AIがブラウザ操作を自動化し、タスクを実行

- 高度なAIモデルの利用:より高性能なAIモデルへのアクセス

- 優先サポート:問題解決や機能に関するサポートが優先的に提供されます

エージェントモードを活用することで、例えば、AIがウェブサイトを操作して情報を取得したり、複数のタスクを自動で実行したりすることが可能になります。

これにより、作業効率が大幅に向上します。

無料版でも十分に多くの機能を利用できますが、エージェントモードや高度なAI機能を活用したい方は、有料プランへのアップグレードを検討すると良いでしょう。

ChatGPT Atlasの活用事例

ChatGPT Atlasは、単なる情報検索ツールではなくAIが自動で情報収集・整理・連携まで行うプラットフォームです。

ここでは、実際にどのような場面で活用できるのか、具体例を紹介します。

\生成AIを学ぶならデジハク!/

デジハクの公式サイトへ

1. リサーチ業務の効率化

- 複数のニュースサイトや専門ブログから情報を収集し、要点を自動で整理

- Webページの重要ポイントをまとめてレポート化

- 最新トレンドの調査や競合分析の効率化

これにより、従来数時間かかっていた情報収集作業を数分で完了させることが可能です。

2. 資料作成・コンテンツ制作

- Web上の情報をもとに文章や表を自動作成

- 記事構成の草案作成、見出し整理、要約などをAIに任せられる

- デザインツールやドキュメントサービスとの連携で、資料作成の自動化

ライターやマーケターにとって、時間を大幅に節約しつつ質の高いコンテンツを作れる環境を提供します。

3. 複数サービスの情報統合

- Notion、Google Drive、Slackなどのクラウドサービスから情報をまとめる

- 社内資料やメール情報を整理し、AIが一覧化

- タスク管理やプロジェクト進捗の可視化にも活用可能

複数ツールを横断する作業が多い職場では、Atlasを中心に作業を統合できるのが大きなメリットです。

4. 定型作業の自動化

- データ収集、整理、書類作成などの繰り返し作業をAIに任せる

- エージェントモードを使えば、ブラウザ操作やデータ入力まで自動で実行

- 簡単なレポートや週次まとめなども自動化可能

毎日のルーチン作業をAIに任せることで、人はより創造的な業務に集中できます。

ChatGPT Atlasの料金体系と対応OS

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対応OS | macOS(Appleシリコン Mシリーズ搭載、macOS 12 Monterey以降) ※Windows・iOS・Android版は近日提供予定 |

| 無料プラン | ダウンロード・基本使用可能- ブラウジング・チャット・Web要約など利用可 エージェントモードは利用不可 |

| 有料プラン(Plus) | 月額約US$20(目安)→日本円でおよそ 3,000〜3,500円/月 エージェントモード利用可能 高度なAIモデルアクセス 優先サポート |

| 有料プラン(Pro/Business) | さらに多機能・カスタム対応 チーム管理・共有ワークスペース 料金はカスタム見積もり |

| 補足 | 無料プランでも日常的な情報収集や整理は可能。 有料プランで自動化・複雑タスクに対応。 |

\生成AIを学ぶならデジハク!/

デジハクの公式サイトへ

ChatGPT Atlasに関するよくある質問

Windows版・iOS/Android版については「近日提供予定」とされています。

つまり、Windowsやスマホ(iPhone/Android)ではまだ正式に使えない、というのが現状です。

具体的には「拡張機能ストア」や「プラグインマネージャー」は備わっておらず、サードパーティ製の拡張機能をインストールできる仕組みは公式には提供されていません。

公式案内において「全世界向け/100+国で提供」といった記述があり、日本も対象に含まれていると確認できます。

ただし、「完全に日本語ローカライズされたインターフェース」「日本向けの支払い/サポート体制」が必ずしもすべて明示されているわけではないため、使用中に英語表記が混ざる可能性があります。

まとめ

ChatGPT Atlasは通常のChatGPTに加え、Web情報の収集・整理や自動操作をAIに任せられるデスクトップアプリです。

リサーチや資料作成、複数サービスの情報統合など、作業効率を大幅に高めることができます。

無料版でも基本機能は利用可能ですが、エージェントモードなど高度な機能を使う場合は有料プラン(月額約3,000〜3,500円)が必要です。

現在はmacOS専用で、Windowsやスマホ版は今後提供予定です。

Google Chromeの拡張機能は使えませんが、日本語での入力・出力には対応しています。

時間と手間をAIに任せたい方や情報整理を効率化したい方に特に向いているツールで、初期設定やプライバシー管理を意識して使うことで、日々の作業をより快適に行えます。

\生成AIを学ぶならデジハク!/

デジハクの公式サイトへ

で

で